专访作家刘道云(上)时代的美好,需要文学记录、书写与歌颂

新冷水江8月14日讯(曹丹 段姝 潘雁平 实习 潘祉晴)在文学的浩瀚星空中,有这样一颗璀璨的星辰,他用自己的笔触记录着时代的变迁,书写着生活的喜怒哀乐,他就是新晋中国作家协会会员、市作协原主席刘道云。近日,我们有幸与这位年逾六旬、精神矍铄的作家进行了深入交流,听他讲述那些关于文字、生活与梦想的故事。

“每个爱读书的孩子都有一个作家梦。”自幼在部队大院成长的刘道云,与文字结下了不解之缘。从黑龙江伊春的林海雪原到湖南乡村的烟雨楼阁,南北迥异的自然风光与人文风情,如同调色盘上的斑斓色彩,为他的文学创作提供了无尽的灵感与素材。

作家刘道云说:“我下放了一年半,我常常要做的事就是带着一包烟,不贵,两毛五分钱,然后呢,老头老太太唠嗑,我就在边上听,张家长李家短的。谁家的姑娘嫁了谁家的人,得了多少彩礼呀,哪个嫁了一个挖煤的工人,哪个家里面买了船,哪个家里面房基地垮了以后没有土坯子,要打地基,要挖土种泥巴,要吵架呀,等等一些张家长李家短的故事,都在我脑海里留下了深刻的印象,对后来的创作都有了信手拈来的素材。”

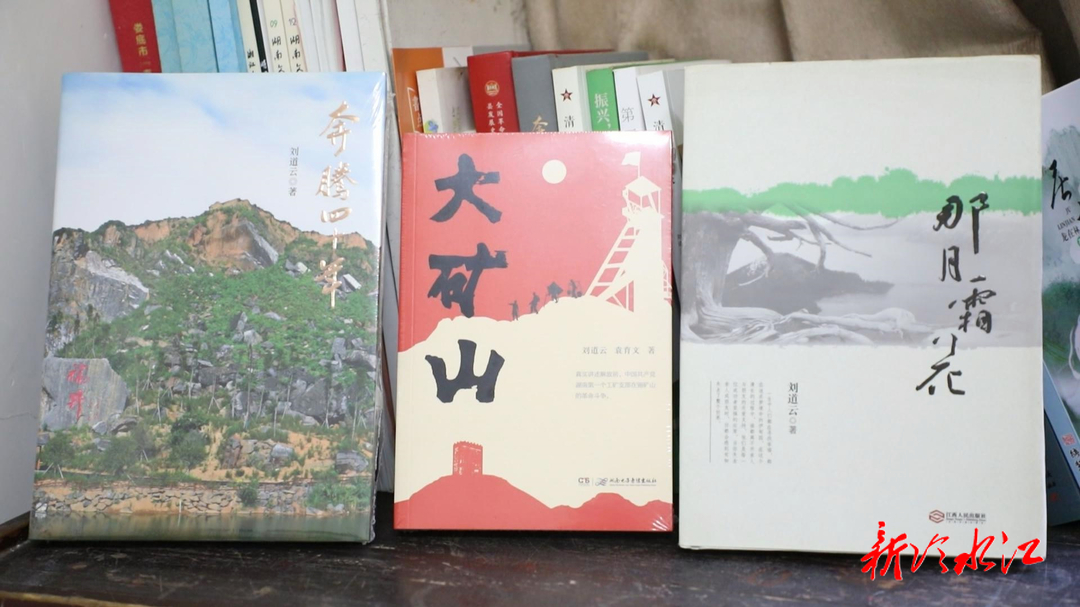

从1973年的第一首散文诗《红旗飘飘在梯坡》到如今的《大矿山》,刘道云的文学创作之路已走过了四十余载。他的作品,无论是小说、散文还是诗歌,都充满了对生活的深刻洞察和对人性的细腻描绘。早期作品中,那些生活在社会底层的草根人物,如老猎户、山村教师等,用他们的坚韧与智慧,诠释了生活的真谛。而近年来,刘道云的作品风格逐渐转变,他更加关注时代的变迁与社会的发展,用更加宏大的视野和更加深邃的思考,去展现时代的风貌与人民的精神面貌。

作家刘道云说:“我很喜欢写农村题材,因为只有农村的乡土题材,才是民族文化传承的根本,它来源于生活,然后读者读了以后呢,就有身临其境的共鸣,也有共情,所以说我写的大部分作品,写都市的非常少,都是写以农村为主的一些小说,比如说利用七年时间写完的《老腊树下》,利用两年时间写完的《那月霜花》,还有纯农村素材的《苍溪妹子》等等。”

随着我国经济社会的飞速发展,文学领域也迎来了前所未有的活力。在这股浪潮中,刘道云以其敏锐的洞察力和深厚的文学功底,紧跟时代步伐,用笔墨记录着新时代的壮阔与美好。从部队转业来到娄底幼儿师范高等专科学校的这些年,书香浓郁的校园成为他创作的重要源泉。他不仅向教授们请教专业问题,更将这份对知识的渴求融入到自己的作品中,使得每一部作品都充满了生活的温度和时代的印记。2019年,刘道云的力作《第一书记》横空出世,一上市便在国内引起轰动。该书以国家大力推进脱贫攻坚和乡村振兴战略为背景,通过真实人物何丰华的视角,展现了基层党员干部在扶贫一线的艰辛与付出。为了创作这部作品,刘道云深入多地走访调查,与众多第一书记深入交谈,积累了大量第一手资料。这部作品不仅让刘道云赢得了广大读者的喜爱,更荣获了湖南省精准扶贫优秀作品奖。

作家刘道云说:“我们在创作《第一书记》的时候,因为政策的含金量是比较高的,政策的谨慎以及拿捏把握,这个是需要很多文件支持的。我们学校当时的校长——李振兴校长,就是‘你上来’,那我们一聊就是半天,他把他在市里面当副市长主管农业时候遇到的一些困惑和解决的方式告诉我,注入到作品中,那是千金难换的史料,对我们这些文人或者是文学爱好者来说,无论如何,不通过他们的解读和政策的解读,你是理解不了的。”

刘道云的创作之路并未止步于此,在冷水江生活的几十年间,他深受这片红色热土的影响,对革命先烈留下的锡矿山精神充满了敬仰之情。为了传承这份精神,他倾注大量心血创作了长篇小说《大矿山》。这部作品真实还原了1924年至1949年间中共锡矿山特别支部在大矿山的革命斗争历程,让那段峥嵘岁月重新焕发光彩。

作家刘道云说:“我们这个《大矿山》,我们采访了三年零三个月,包括疫情期间,我们一帮人都是在矿山转圈,对地名的确认、老人的确认,对采访对象的确认,对史实的阅读和确认,查资料,跑北京、跑长沙、跑邵阳,凡是我们觉得能够佐证矿山革命红色故事的地方,能拿到史料的地方,我们都去跑,经费的投入、人力的投入,那就可想而知。”

刘道云以笔为旗书写时代华章的事迹在娄底乃至全省范围内产生了广泛影响。他的作品不仅赢得了读者的喜爱和认可更激励着更多的文学爱好者投身于文学创作之中共同为传承和弘扬中华优秀文化贡献自己的力量。

娄底市作家协会会员曹荣说:“我由一名业余文学爱好者,在他的影响下,最近(一共)发表了2万多字的散文,都是宣传锡矿山的。在此,我非常感谢刘道云老师,能够让我把心里所想和平时采访的东西变成文字,来宣传咱们锡矿山,让更多的人知道锡矿山,为锡矿山的红色旅游出点力。”

责编:杨雅婷

一审:钟鼎文

二审:熊敏

三审:罗曦

来源:冷水江市融媒体中心

!/ignore-error/1&pid=53378735)

!/ignore-error/1&pid=14055395)

!/ignore-error/1&pid=50436665)

!/ignore-error/1&pid=53276700)

!/ignore-error/1&pid=46916695)